来源:蛙来哒

来源:蛙来哒

更新时间:2025-10-13

更新时间:2025-10-13

在餐饮市场的激烈角逐中,牛蛙品类凭借独特口感迅速崛起,成为近年来餐饮界的“流量担当”。然而,市场规模的快速扩张背后,传统牛蛙养殖模式引发的环保问题、产品质量不稳定等隐忧逐渐凸显,阻碍了行业发展。

当多数品牌还在为争夺市场份额、扩大门店数量而陷入同质化竞争时,作为牛蛙品类的领军者——蛙来哒,却早已将目光投向了产业上游,以“行业头部”的担当,探索出一条兼顾生态保护与品质保障的“稻蛙共生”之路,为整个牛蛙产业的可持续发展开辟了新方向。

直面行业痛点,传统养殖模式下的产业困局

牛蛙产业的快速发展,始终伴随着一道难以跨越的“门槛”——源头养殖问题。在传统养殖模式中,为追求产量,养殖户往往忽视密度控制,导致牛蛙生长环境恶劣;养殖过程中产生的大量尾水未经有效处理直接排放,对周边水体造成严重污染,引发环保争议;而药物的不当使用,不仅增加了牛蛙的药物残留风险,更直接威胁到消费者的餐桌安全。

这些问题如同悬在整个牛蛙产业头顶的“达摩克利斯之剑”,若不及时解决,不仅会制约行业的长远发展,还可能让消费者对牛蛙品类失去信任。对于拥有数百家门店、深入洞察市场需求的蛙来哒而言,这种“重市场、轻源头”的发展模式显然不可持续。

蛙来哒深知,一个品类的繁荣,不能仅依靠终端的流量与销量,更需要坚实的供应链和可持续的产业根基。若任由传统养殖模式的弊端蔓延,整个牛蛙品类或将陷入“昙花一现”的危机。因此,作为“牛蛙品类领军者”,蛙来哒决定主动承担起产业革新的责任,从上游养殖环节入手,破解行业痛点。

解码“稻蛙共生”,生态智慧驱动的养殖革命

为打破传统养殖的困局,蛙来哒经过长期调研与实践,创新性地推出了“稻蛙共生”生态养殖模式。这一模式并非简单的“稻田养蛙”概念炒作,而是基于自然生态循环原理构建的高效、绿色养殖体系,实现了蛙与稻的“互利共赢”。

在“稻蛙共生”的生态系统中,蛙与稻形成了紧密的共生关系。

蛙护稻:牛蛙是天然的“农田卫士”,能精准捕食稻田中的害虫,从源头上减少了农药的使用,让水稻生长更接近原生态;同时,牛蛙在水中的活动能松动土壤、促进水体流动,为水稻根系提供更充足的氧气和养分,助力水稻生长。

稻养蛙:水稻的茎叶为牛蛙提供了天然的遮阴环境,避免牛蛙因强光照射产生应激反应;稻田的生态环境模拟了牛蛙的自然栖息地,降低了病害发生概率;更重要的是,水稻田如同一个“天然净水器”,能吸收、分解牛蛙排泄物中的养分,将其转化为水稻生长所需的有机肥料,实现养殖尾水的内部循环净化,真正做到“一水两用、一田双收”。

这一生态循环模式不仅产出了品质更优的牛蛙和原生态稻米,还获得了权威机构的认可。蛙来哒的“稻蛙”产品通过了SMQ(深圳计量质量检测研究院)的权威认证,为消费者的餐桌安全筑起了一道坚实屏障。

引领行业变革,从“品类王者”到“产业标杆”

蛙来哒推动“稻蛙共生”模式,并非只为优化自身供应链,更重要的是为混乱初显的牛蛙养殖业树立可复制、可推广的产业标杆,推动整个行业向规范化、可持续化转型。

事实上,在推动产业革新方面,蛙来哒早已布局。

参与制定行业标准:针对牛蛙养殖环节缺乏统一规范的问题,蛙来哒积极参与起草《牛蛙生产全程质量控制技术规范》《牛蛙养殖及加工技术规范》等国家级团体标准。这些标准的出台,不仅精准填补了牛蛙养殖领域的标准空白,更从生产源头为行业划定了品质红线,让“规范化养殖”有了清晰可循的实操指南。

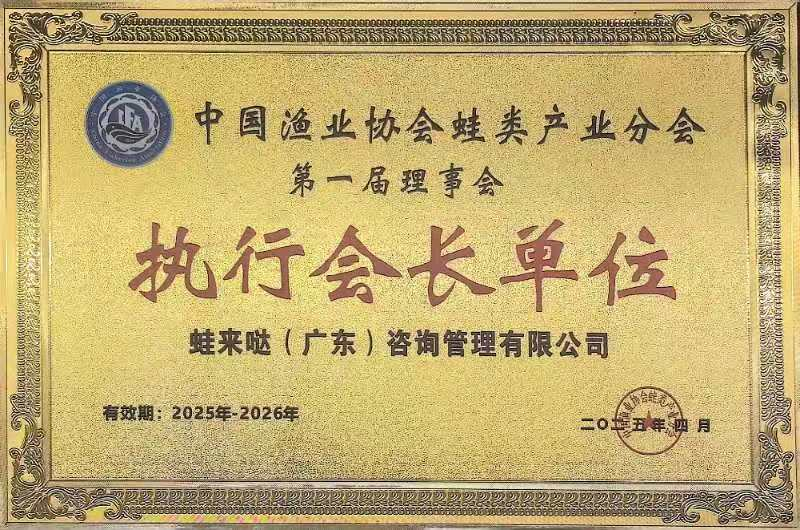

承担行业领导责任:2025年4月,蛙来哒当选为中国渔业协会蛙类产业分会第一届理事会执行会长单位,这不仅是行业对蛙来哒市场地位的认可,更体现了行业对其推动产业健康发展的期待。

如今,“牛蛙美食领导者品牌”对蛙来哒而言,已不再是“规模最大”“门店最多”的单一标签,而是被赋予了“推动产业规范化、守护生态可持续”的深层内涵。蛙来哒用实际行动证明,真正的品类领导者,不仅要在市场竞争中胜出,更要为整个产业的长远发展谋划,承担起“破局者”与“领航者”的责任。

从小众品类到一个年产值可观的庞大产业,牛蛙品类的发展之路充满机遇与挑战。在行业面临环保与品质双重压力的关键节点,蛙来哒以“稻蛙共生”模式为支点,不仅为自身构建了坚实的品质壁垒,更撬动了整个牛蛙产业向“环境友好、品质可控、可持续发展”转型的关键一步。

这一实践也为餐饮行业提供了深刻启示,在消费升级与绿色发展成为时代趋势的当下,企业的竞争力不再仅取决于终端的营销与运营,更在于对产业链上游的把控能力和对生态责任的承担意识。未来,随着“稻蛙共生”模式的进一步推广,以及更多行业标准的落地,牛蛙产业或将迎来“绿色发展”的新周期,而蛙来哒,也将继续以“产业革新者”的身份,在稻田与蛙鸣之间,书写牛蛙产业更动人的篇章。